지역전시소식

내용

전통도자에 익숙했던 지역 도예계에 현대 조형도자를 알린 도예가 성낙우씨가 자신의 도예실에서 작품을 들고 포즈를 취하고 있다.

미끈하거나 둥근 모양이 아니다.

비대칭이 겹겹이 쌓여

자연스레 묘한 조화를 이루고 있다.

색(色)과 문양(文樣)은

더욱 자연을 빼닮았다.

부드럽고 촉촉한,

금방 물방울이라도 맺힐 듯한

뿌연 안갯빛이 몽환적이다.

그 위에 파스텔톤으로

첩첩이 그려진 산(山)을

마주하고 있노라면

몸과 마음은 어느새

깊은 산중에 머무는 듯하다.

보이는 것도, 느껴지는 것도

온통 자연(自然)이다.

그러고 보니

도자를 빚어내는 흙도, 물도, 불도

모두가 자연이다.

그의 도자(陶磁)는

일순간 멈춰 선

자연의 합체(合體)다.

성낙우씨가 자신의 도예실에서 작품을 만들고 있다.

◆도자, 자연을 담다

성낙우 작가가 도자에 담으려고 하는 것은 자연(自然)이다. 일상에서 가장 순수한 것이 ‘있는 그대로’라는 믿음 때문이다. 작품의 대상은 예쁘게 보이려 모양을 바꾸지도 또 옮기지도 않은 것, 여기저기 생각없이 흩어져 있는 모든 것이다. 도자의 형태는 오래전 농경시대부터 있어 왔던 사물이 주류를 이룬다. 가마니, 바지개, 함지박, 때론 사람도 된다. 자연스레 작품은 조형도자다. 물레작업으로서는 도저히 모양을 따라잡을 수 없는 형태들이다.

작가는 “손작업은 형태부터가 만드는 이의 생각이 녹아든다. 물레작업과 달리 머릿속에 떠올려지는, 마음먹은 대로, 모양을 갖춰가기 때문에 작가 고유의 예술정신이 들어갈 수밖에 없다. 이것이 조형도자의 큰 매력이다”고 했다.

때문에 그의 도자는 파격적이다. 심하게 굴곡 지기도, 때론 찢어지고 깨진 듯한 형상을 하고 있다.

조형도자는 시작부터 끝까지 작가의 손끝을 거쳐 완성된다. 크면 큰 대로, 작으면 작은 대로, 어느 한 부분 허투루 지나칠 수가 없다.

작가는 그 위에 자연의 풍광을 입히기 시작한다. 아침 안개 같기도, 뿌연 해무(海霧) 같기도, 늬엿늬엿 구름 뒤로 숨어드는 석양(夕陽) 같은 따뜻함도 전해진다. 여기까지는 바탕이다. 그 위에 또다시 손길이 간다. 아른아른한 첩첩의 산, 아흔아홉 계곡을 숨기고 있는 깊은 산이다. 분무식 채색은 신비감을 주기에 충분하다.

가마에서 나온 도자는 작가의 손을 마지막으로 거치면서 커다랗고 신비스러운 ‘자연의 덩어리(매스·mass)’가 된다.

◆‘나만의 작품’ 위해 조형도자의 길로

작가도 처음에는 물레를 돌려 백자나 청자 등 전통도자기를 빚었다. 스스로도 만족할 만큼. 형태도 다양하게 하고, 빛깔도 다르게 구워냈지만 작업을 거듭할수록 갈등의 골이 깊게 패었다. 다소 기계적으로, 일정한 형식에 얽매일 수밖에 없는 자신을 발견했다. 이대로는 온전히 자신을 담을 수 없다는 생각이 스쳤다. 작가가 현대도예로 눈길을 돌린 이유다.

작가는 “더 이상은 진부한 형태의 작품에 매달려서는 안되겠다는 생각이 들었다. 누구나가 만들어내는 게 아닌 나만의 작품을 만들고 싶었다. 물레작업이 안정된 작업이기는 하지만 형태의 변화를 주는 데는 분명 한계가 있었다”고 했다.

1980년대 초반으로, 이때부터 작가는 지역 현대도예 1세대의 길을 걷게 된다. 물레가 일정한 두께의 도자기를 만드는 대신, 조형도자는 작가의 손길에 따라 두께가 결정된다.

때론 얇게, 때론 두껍게. 조형도자는 작가의 예술성을 유감없이 발휘하기에 적합한 작업이었다.

1983년 그만의 도자가 세상 밖으로 나왔다. 지역에서 처음 마주하는 조형도자는 신선한 충격을 주기에 충분했다. ‘도자를 또다시 도자’한 낯선 결과물들은 전통도자에 익숙해있던 지역 도예계를 새로운 세상으로 이끄는 좌표가 됐다.

작가는 조형도자의 완벽을 위해 유약과 흙 등 도자의 재료에 대한 개발에도 노력을 쏟아야 했다.

작가는 “형태 자체가 첫 시도이다 보니 적합한 재료가 없는 것은 당연했다. 초창기에는 색도 잘 먹지않고, 잘 깨지기도 해 작업에 애를 먹었다. 나만의 유약과 나만의 흙을 만들어야 했고 수많은 시행착오 끝에 얻어낼 수 있었다. 이 또한 1세대가 기꺼이 짊어져야 할 숙제였고, 지금은 보람으로 남는다”고 했다.

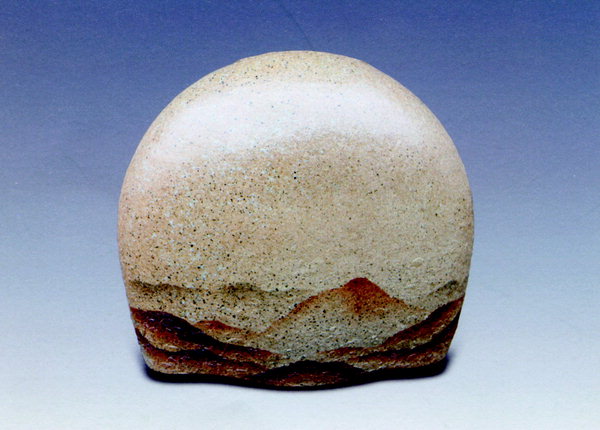

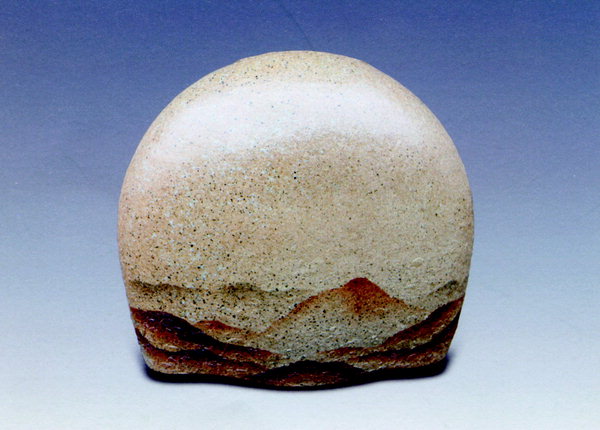

‘빛의 城廓(성곽)’이란 제목의 다양한 작품들.

‘빛의 城廓(성곽)’이란 제목의 다양한 작품들.

‘빛의 城廓(성곽)’이란 제목의 다양한 작품들.

‘빛의 城廓(성곽)’이란 제목의 다양한 작품들.

◆‘빛의 성곽’…자신만의 우주(宇宙)

작가의 일관된 주제는 ‘빛의 성곽(城郭)’이다. 다소 난해해 보이는 주제의 끝은 결국 자연이다. 모든 자연의 형상은 빛과 어둠의 경계다. 드러나는 형상, 즉 빛을 모아 ‘자신만의 성곽’에 가둔 것이 우리에게 보이는 것들이다.

작가는 “나의 성곽은 자연의 성곽이다. 작품에 끊임없이 등장하는 산도 성곽의 의미로 볼 수 있다. 성곽은 무엇이든, 또 무한히 담을 수 있는 큰 그릇이다. 보이는 모든 것, 보이지 않는 모든 것을 포용할 수 있는 나만의 우주(宇宙)인 셈이다”고 했다.

작가는 사실 성곽을 표현하고자 도자에 직접적으로 표현하는 시도를 하기도 했다. 하지만 이내 자연으로 눈을 돌렸다. 성(城)을 보다 자연스럽게 담아낼 수는 없을까. 이런 고민이 산을 차용(借用)하게 됐다. 깊고 높은 지리산의 중첩된 이미지로 ‘자연의 성’을 완성하게 된다.

한 미술평론가는 “빠짐없이 등장하는 산은 무한한 공간과 유한한 형상을 구분짓는 성벽같은 것이라 할 수 있는데, 모든 것을 안으로 섬세하게 용해시키면서 동시에 밖으로 과감하게 분출시키려는 작가의 포괄적 의지가 바로 여기에 깃들어 있음을 능히 짐작케 한다”며 “자신을 둘러싼 갖가지 상황의 실체를 산과 성벽이라는 상징적 의미로 대치시키고 그것을 인식토록 하기 위해 조형을 내세워 자아를 관조케 함으로써 본능적 욕구와 갈등을 해소하려 한다. 결국 이러한 사실은 노랑·초록 등의 색소지 유약에 회유(灰油)를 가미해 다양한 변화를 시도해 독창성을 확보하고 있다”고 설명했다.

◆아직도 미완성…공예적 요소 접목 고민

작품을 빚는 작가의 손끝은 맵다. 처음부터 끝까지, 똑같은 힘이다. 그야말로 ‘한 땀, 한 땀’ 형상을 만들어 낸다.

작가는 “흙은 순수하다. 거짓이 없다, 만지는 만큼 결과가 나타난다. 그 어떤 물성(物性)보다 정확하다. 거짓으로, 눈속임으로 흙을 대할 수 없는 까닭이다”며 “도자는 흙의 결과물이지만, 그 과정이 순수하고 성실하지 않으면 결코 좋은 작품을 얻을 수 없다”고 했다.

이후 작업도 서두름이 없다. 인간이 아무리 재촉해도 자연의 시간을 늦추거나 앞당길 수 없다는 것을 알고 있기 때문이다. 건조, 초벌구이와 2차소성. 그 중간의 유약바르기·채색·회화까지, 모두가 시간을 거스르는 법이 없다.

오랜 시간을 지나, 마지막 가마를 열고 만나는 작품에 정제된 자연의 기운이 가득한 까닭이다.

작가는 오는 6월 창원에서 열 번째 개인전을 준비 중이다. 1976년 첫 개인전을 가졌으니, 이번 전시에서 40년 동안 쌓아온 작가적 열정을 유감없이 보여줄 계획이다. 전시에는 최근 작업인 육면체 작품을 비롯, 기존 조형도자들을 선보일 예정이다.

작가는 “문득문득 너무 조형적이지는 않은지 의문을 품는다. 때문에 적절히 공예적인 요소를 접목하려고 구상 중이다. 작품의 전체 분위기를 해치지 않는 범위에서 공예를 덧붙인다면 신선한 맛을 줄 수도 있을 것이다”고 했다.

가마가 있는 작업실 뜰에 햇살이 가득 내려앉았다. 맞닿은 산, 그 아래 대나무 숲이 청정한 바람을 내뿜고 있다. 여기에 아득한 어린시절 동심(童心)을 홀렸던 우포늪의 물안개를 끌어들인다. 작가의 도자는 오래전부터 꿈꾸며 기억해오던 점(點)·선(線)·면(面)의 집합체다. 그 바탕에는 늘 자연이 있다. 그의 도자에서 청정(淸淨)한 기운이 느껴지는 이유다.

글= 이문재 기자·사진= 전강용 기자

☞ 성낙우= 1952년 창녕 출생. 광주대 조형대학 산업디자인과·가톨릭대 대학원 공예과(도자전공). 개인전 9회. 한국미술대전 대상·경남미술인상 수상. 창원문성대학 교수·현대공예대전 심사위원·마산미협회장·경남미협회장·마산예총회장 역임. 현 마산대동제 대회장. 심곡도예연구소(창원 마산합포구 진북면 추곡리) 운영.

전통도자에 익숙했던 지역 도예계에 현대 조형도자를 알린 도예가 성낙우씨가 자신의 도예실에서 작품을 들고 포즈를 취하고 있다.

생김새부터가 자연스럽다.

흔히들 도자(陶磁)에서 기대하는

미끈하거나 둥근 모양이 아니다.

비대칭이 겹겹이 쌓여

자연스레 묘한 조화를 이루고 있다.

색(色)과 문양(文樣)은

더욱 자연을 빼닮았다.

부드럽고 촉촉한,

금방 물방울이라도 맺힐 듯한

뿌연 안갯빛이 몽환적이다.

그 위에 파스텔톤으로

첩첩이 그려진 산(山)을

마주하고 있노라면

몸과 마음은 어느새

깊은 산중에 머무는 듯하다.

보이는 것도, 느껴지는 것도

온통 자연(自然)이다.

그러고 보니

도자를 빚어내는 흙도, 물도, 불도

모두가 자연이다.

그의 도자(陶磁)는

일순간 멈춰 선

자연의 합체(合體)다.

성낙우씨가 자신의 도예실에서 작품을 만들고 있다.

◆도자, 자연을 담다

성낙우 작가가 도자에 담으려고 하는 것은 자연(自然)이다. 일상에서 가장 순수한 것이 ‘있는 그대로’라는 믿음 때문이다. 작품의 대상은 예쁘게 보이려 모양을 바꾸지도 또 옮기지도 않은 것, 여기저기 생각없이 흩어져 있는 모든 것이다. 도자의 형태는 오래전 농경시대부터 있어 왔던 사물이 주류를 이룬다. 가마니, 바지개, 함지박, 때론 사람도 된다. 자연스레 작품은 조형도자다. 물레작업으로서는 도저히 모양을 따라잡을 수 없는 형태들이다.

작가는 “손작업은 형태부터가 만드는 이의 생각이 녹아든다. 물레작업과 달리 머릿속에 떠올려지는, 마음먹은 대로, 모양을 갖춰가기 때문에 작가 고유의 예술정신이 들어갈 수밖에 없다. 이것이 조형도자의 큰 매력이다”고 했다.

때문에 그의 도자는 파격적이다. 심하게 굴곡 지기도, 때론 찢어지고 깨진 듯한 형상을 하고 있다.

조형도자는 시작부터 끝까지 작가의 손끝을 거쳐 완성된다. 크면 큰 대로, 작으면 작은 대로, 어느 한 부분 허투루 지나칠 수가 없다.

작가는 그 위에 자연의 풍광을 입히기 시작한다. 아침 안개 같기도, 뿌연 해무(海霧) 같기도, 늬엿늬엿 구름 뒤로 숨어드는 석양(夕陽) 같은 따뜻함도 전해진다. 여기까지는 바탕이다. 그 위에 또다시 손길이 간다. 아른아른한 첩첩의 산, 아흔아홉 계곡을 숨기고 있는 깊은 산이다. 분무식 채색은 신비감을 주기에 충분하다.

가마에서 나온 도자는 작가의 손을 마지막으로 거치면서 커다랗고 신비스러운 ‘자연의 덩어리(매스·mass)’가 된다.

◆‘나만의 작품’ 위해 조형도자의 길로

작가도 처음에는 물레를 돌려 백자나 청자 등 전통도자기를 빚었다. 스스로도 만족할 만큼. 형태도 다양하게 하고, 빛깔도 다르게 구워냈지만 작업을 거듭할수록 갈등의 골이 깊게 패었다. 다소 기계적으로, 일정한 형식에 얽매일 수밖에 없는 자신을 발견했다. 이대로는 온전히 자신을 담을 수 없다는 생각이 스쳤다. 작가가 현대도예로 눈길을 돌린 이유다.

작가는 “더 이상은 진부한 형태의 작품에 매달려서는 안되겠다는 생각이 들었다. 누구나가 만들어내는 게 아닌 나만의 작품을 만들고 싶었다. 물레작업이 안정된 작업이기는 하지만 형태의 변화를 주는 데는 분명 한계가 있었다”고 했다.

1980년대 초반으로, 이때부터 작가는 지역 현대도예 1세대의 길을 걷게 된다. 물레가 일정한 두께의 도자기를 만드는 대신, 조형도자는 작가의 손길에 따라 두께가 결정된다.

때론 얇게, 때론 두껍게. 조형도자는 작가의 예술성을 유감없이 발휘하기에 적합한 작업이었다.

1983년 그만의 도자가 세상 밖으로 나왔다. 지역에서 처음 마주하는 조형도자는 신선한 충격을 주기에 충분했다. ‘도자를 또다시 도자’한 낯선 결과물들은 전통도자에 익숙해있던 지역 도예계를 새로운 세상으로 이끄는 좌표가 됐다.

작가는 조형도자의 완벽을 위해 유약과 흙 등 도자의 재료에 대한 개발에도 노력을 쏟아야 했다.

작가는 “형태 자체가 첫 시도이다 보니 적합한 재료가 없는 것은 당연했다. 초창기에는 색도 잘 먹지않고, 잘 깨지기도 해 작업에 애를 먹었다. 나만의 유약과 나만의 흙을 만들어야 했고 수많은 시행착오 끝에 얻어낼 수 있었다. 이 또한 1세대가 기꺼이 짊어져야 할 숙제였고, 지금은 보람으로 남는다”고 했다.

‘빛의 城廓(성곽)’이란 제목의 다양한 작품들.

‘빛의 城廓(성곽)’이란 제목의 다양한 작품들.

‘빛의 城廓(성곽)’이란 제목의 다양한 작품들.

‘빛의 城廓(성곽)’이란 제목의 다양한 작품들.

◆‘빛의 성곽’…자신만의 우주(宇宙)

작가의 일관된 주제는 ‘빛의 성곽(城郭)’이다. 다소 난해해 보이는 주제의 끝은 결국 자연이다. 모든 자연의 형상은 빛과 어둠의 경계다. 드러나는 형상, 즉 빛을 모아 ‘자신만의 성곽’에 가둔 것이 우리에게 보이는 것들이다.

작가는 “나의 성곽은 자연의 성곽이다. 작품에 끊임없이 등장하는 산도 성곽의 의미로 볼 수 있다. 성곽은 무엇이든, 또 무한히 담을 수 있는 큰 그릇이다. 보이는 모든 것, 보이지 않는 모든 것을 포용할 수 있는 나만의 우주(宇宙)인 셈이다”고 했다.

작가는 사실 성곽을 표현하고자 도자에 직접적으로 표현하는 시도를 하기도 했다. 하지만 이내 자연으로 눈을 돌렸다. 성(城)을 보다 자연스럽게 담아낼 수는 없을까. 이런 고민이 산을 차용(借用)하게 됐다. 깊고 높은 지리산의 중첩된 이미지로 ‘자연의 성’을 완성하게 된다.

한 미술평론가는 “빠짐없이 등장하는 산은 무한한 공간과 유한한 형상을 구분짓는 성벽같은 것이라 할 수 있는데, 모든 것을 안으로 섬세하게 용해시키면서 동시에 밖으로 과감하게 분출시키려는 작가의 포괄적 의지가 바로 여기에 깃들어 있음을 능히 짐작케 한다”며 “자신을 둘러싼 갖가지 상황의 실체를 산과 성벽이라는 상징적 의미로 대치시키고 그것을 인식토록 하기 위해 조형을 내세워 자아를 관조케 함으로써 본능적 욕구와 갈등을 해소하려 한다. 결국 이러한 사실은 노랑·초록 등의 색소지 유약에 회유(灰油)를 가미해 다양한 변화를 시도해 독창성을 확보하고 있다”고 설명했다.

◆아직도 미완성…공예적 요소 접목 고민

작품을 빚는 작가의 손끝은 맵다. 처음부터 끝까지, 똑같은 힘이다. 그야말로 ‘한 땀, 한 땀’ 형상을 만들어 낸다.

작가는 “흙은 순수하다. 거짓이 없다, 만지는 만큼 결과가 나타난다. 그 어떤 물성(物性)보다 정확하다. 거짓으로, 눈속임으로 흙을 대할 수 없는 까닭이다”며 “도자는 흙의 결과물이지만, 그 과정이 순수하고 성실하지 않으면 결코 좋은 작품을 얻을 수 없다”고 했다.

이후 작업도 서두름이 없다. 인간이 아무리 재촉해도 자연의 시간을 늦추거나 앞당길 수 없다는 것을 알고 있기 때문이다. 건조, 초벌구이와 2차소성. 그 중간의 유약바르기·채색·회화까지, 모두가 시간을 거스르는 법이 없다.

오랜 시간을 지나, 마지막 가마를 열고 만나는 작품에 정제된 자연의 기운이 가득한 까닭이다.

작가는 오는 6월 창원에서 열 번째 개인전을 준비 중이다. 1976년 첫 개인전을 가졌으니, 이번 전시에서 40년 동안 쌓아온 작가적 열정을 유감없이 보여줄 계획이다. 전시에는 최근 작업인 육면체 작품을 비롯, 기존 조형도자들을 선보일 예정이다.

작가는 “문득문득 너무 조형적이지는 않은지 의문을 품는다. 때문에 적절히 공예적인 요소를 접목하려고 구상 중이다. 작품의 전체 분위기를 해치지 않는 범위에서 공예를 덧붙인다면 신선한 맛을 줄 수도 있을 것이다”고 했다.

가마가 있는 작업실 뜰에 햇살이 가득 내려앉았다. 맞닿은 산, 그 아래 대나무 숲이 청정한 바람을 내뿜고 있다. 여기에 아득한 어린시절 동심(童心)을 홀렸던 우포늪의 물안개를 끌어들인다. 작가의 도자는 오래전부터 꿈꾸며 기억해오던 점(點)·선(線)·면(面)의 집합체다. 그 바탕에는 늘 자연이 있다. 그의 도자에서 청정(淸淨)한 기운이 느껴지는 이유다.

글= 이문재 기자·사진= 전강용 기자

☞ 성낙우= 1952년 창녕 출생. 광주대 조형대학 산업디자인과·가톨릭대 대학원 공예과(도자전공). 개인전 9회. 한국미술대전 대상·경남미술인상 수상. 창원문성대학 교수·현대공예대전 심사위원·마산미협회장·경남미협회장·마산예총회장 역임. 현 마산대동제 대회장. 심곡도예연구소(창원 마산합포구 진북면 추곡리) 운영.

0

0

게시물수정

게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.

댓글삭제게시물삭제

게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.